『エレベータ釣り』とは、どんな釣り方を言うのでしょうか?

そもそもどんな釣りなのか?

その仕掛けは?

等々の疑問にお答えします。

この頁は、初めてエレベータ釣りをしようとお考えの方の取っ掛かりになれれば、との思いで作成しました。

エレベータ釣りは、生きエサを泳がせてフィッシュイーターであるスズキやヒラメなどの大型魚を狙う釣法の一つです。

大物をゲットして、友達や家族に自慢しましょう!

エレベータ釣りとは、どんな釣り?

ライン(道糸)にハリスを結ばず、ハリに付けた小魚をラインの上下方向に自由に泳がせ、その小魚を狙う大型魚を釣る方法で、「泳がせ釣り」の一種です。

そのやり方の様相から、エレベータ釣りともいいます。

豆アジ、小キス、ドジョウなどをエサにして、動かないものには興味を示さないスズキやヒラメなどをターゲットにします。

※下の『仕掛け図』も合わせてご覧いただくとイメージしやすいでしょう。

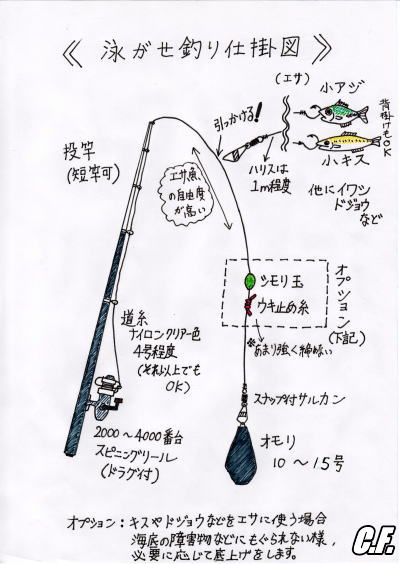

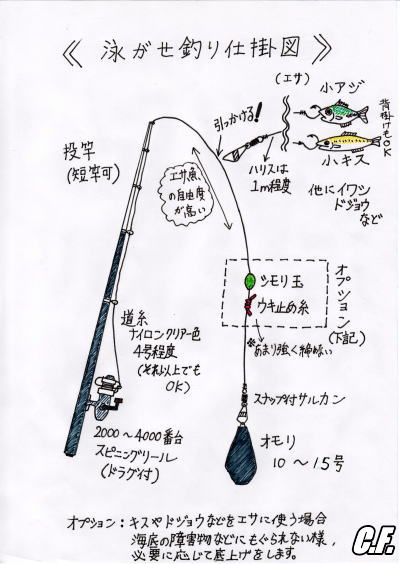

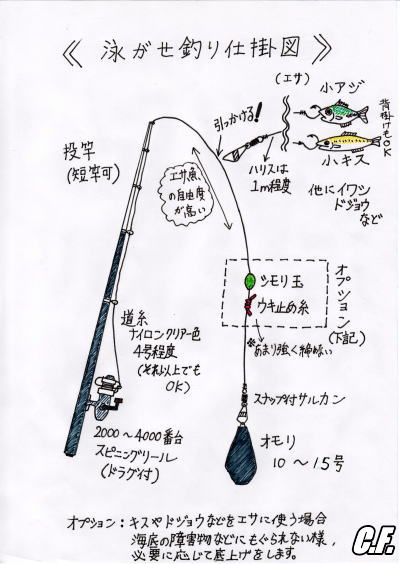

仕掛け図

下図が仕掛けの全体像となります。

一通り確認した上で次章「まずは道具を揃えよう!」をご覧ください。

※当仕掛け図は、ターゲットのサイズを60cm程度までと想定しています。更に大物を狙う場合は、各所サイズアップしてください。

オプションの”シモリ玉”と”ウキ止め糸”については、”よりもどし(サルカン)”で代用可です。

但し、その場合は当然位置を調整することはできません。

まずは道具を揃えよう!

- 竿投げ竿がお薦めです。

磯竿でも3号以上あれば使えますが、オモリの重さが竿の仕様値を超えないように注意してください。

- リール/ 道糸(ライン)2000~4000番台のドラグ付スピニングリールに、4号程度のナイロンラインを巻きます。

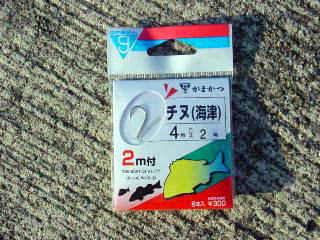

- 針/ ハリスハリス付きチヌ針が便利です。

ハリはチヌ針だと3~5号程度、ハリスはフロロカーボン2-3号程度/長さ1mに切って使います。

※ハリスはあまり細くすると道糸と絡みやすくなるので、注意してください。

- スナップ付きサルカンハリスを道糸(ライン)に引っかける為に使います。

また、道糸とオモリを接続するのに使います。

- オモリ10-15号程度のナス形がいいでしょう。

(オモリの形には、あまりこだわらなくてもいいです)

- サルカン(よりもどし)*オプションここではエサの魚が底の障害物にもぐらないように、底上げ(固定)を行う場合に使います。

- ウキ留めとシモリ玉 *オプション同上、エサの魚が底の障害物にもぐらないように底上げ(可動)を行う場合に使います。

位置を固定するなら上のサルカンを使い位置の可動性が必要ならウキ留めとシモリ玉を使います。

豆アジやイワシなど底にもぐる心配が無い魚(エサ)であれば、不要なオプションです。

- 玉網(たまあみ)「タモ」とも言います。

スズキなどの大物が釣れた時に必要なツールです。

防波堤では海面と足場に高低差がありますので、海面まで届く長さが必要です。

伸縮タイプで4~6メートルあれば大抵は間に合います。

- エサ&活かしグッズエサは、イワシ、小キスおよび豆アジ等の小魚が良いでしょう。

エサ屋さんで売っているドジョウやアユ・アマゴの稚魚でもOKです。また、それらを活かしておく為のバッカンや電池作動のエアポンプも必要です。

*写真の水汲みバッカンは、ネットが装着されており、水汲み以外にも魚を入れて海中に入れておけば、魚を生かしておける便利グッズです。

この場合は、エアポンプは不要です。

釣ってみよう!

- ドラグを締めます。(エサの魚を投入した後に緩めます)

- オモリを狙ったポイントへ投入。広範囲に狙うなら遠目に投げます。

また、防波堤の際を狙うなら岸壁から1m以上離してオモリを落とします。

(この時点では、オモリだけを投入した形です)糸を撒いて、ピンと張ります。

- エサの生きた魚にハリをかけます。口先に鼻輪のようにして掛けるか、背掛けします。

中骨に達するような深い位置にハリを刺さない様注意します。

一気に弱ってしまいます。写真では豆アジを背掛けにしています。

注:魚を直接手で触る場合は事前に手を海水につけておき、手の温度を下げておきます。

こうすると魚が弱り難くなります。

- 道糸にスナップ付きサルカンを引っかけて、魚を投入します。スナップのロックを忘れないように注意しましょう。

- ドラグを緩めます。糸がたるまない程度にドラグを緩めます。

※ドラグを緩めるのは、竿を見ていない時でも竿を魚に持っていかれるのを防ぐ目的です。

食いがよく、常に集中して竿を見ているような場合は、緩める必要はありません。 - アタリを見極めて合わせます。最初に竿にコンコンとした前アタリがある場合と無い場合があります。

また、エサの魚が追われて、逃げまどうときにもアタリに似た挙動があります。いずれにしてもドラグが『ジィーッッ・・・・』というような、継続して糸を持っていかれるようなアタリがあるまでは、じっと我慢します。

慌てないことが大事です!

ドラグが鳴ってアタリを確認したら、一呼吸待ってからドラグを適度に締めて大合わせします。 - 獲物が掛かったら竿と糸を90度に保ちながらリールを巻きます。大物スズキが相手なら、慌てて無理巻きすることは禁物です。

糸が出て行くような強い引きの時は無理せず、竿の角度をキープし耐え、引きが弱くなったタイミングで巻いていきます。スズキの場合、空中ジャンプして暴れることがあります。

慌てず、怯まず、巻けるタイミングで巻きます。 - 最後にタモ(玉網)で取り込みます。注:大物を取りこんだ玉網は竿部分を真っすぐにして縮めつつ、獲物を海面から上に持ち上げます。

無理して振り上げるようにして持ち上げると竿部分が折れてしまいます。

※タックルは複数使って、いろいろなポイントを攻めると確実に釣果は上がります。

1セットだけだとポイントを外した時に、全く釣れないということになってしまいます。

※10-20分に1回は仕掛けを回収し、エサの魚の状態をチェックします。

極端に弱ってきたら、交換します。

※管理人の経験上、エサは豆アジより鰯(イワシ)の方が釣果は良いようです。

柔らかくて、食べやすいのでしょう。

但し、字のごとく弱い魚なのでこまめに付け替える必要があります。

代表的外道

ここで紹介する釣法で掛かる外道の代表的なものを紹介します。

エソは元気の良い小魚に食いつくのに対して、エイは弱っているか、死んでしまったエサに食いつきます。

こういった外道が釣れるのも、また面白い釣りと言えるでしょう。

是非とも大物との格闘を楽しんでください。

<更新履歴>

2021/04/15 仕掛け図の補足説明追加。

.jpeg)