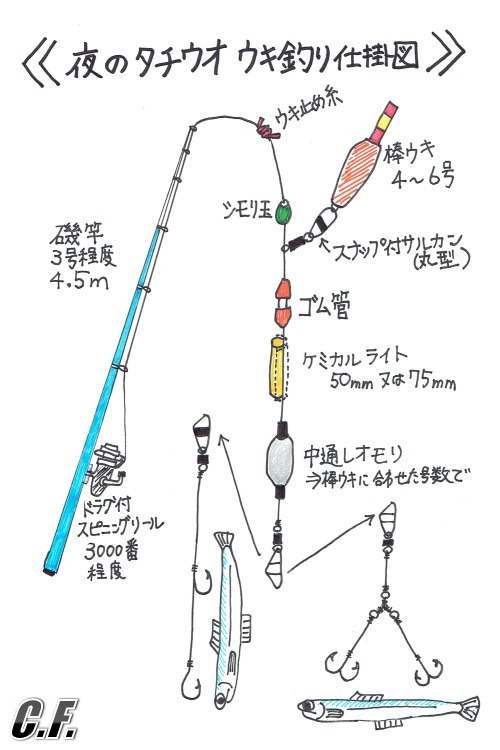

【名称】 太刀魚・たちうお

【釣場】 防波堤など

【地域】 北海道より南、日本各地沿岸

【よく釣れる時期】 夏~初冬

【サイズ】 最大150cm程度

凶暴そうな顔をした、まさにに太刀(たち)の様な体をした魚です。

食べれば、刺身や塩焼きなど大変美味しい魚でもあります。

船釣りでは日中でも大型サイズが釣れますが、この記事では防波堤での夜釣り(仕掛け、タックル、エサ、釣り方など)を紹介します。

まずは道具を揃えよう

- ロッド/ 竿

外ガイドタイプの3号/4.5mの磯竿が扱いやすくお薦めです。

- リール/ 道糸(ライン)

2000~4000番台(お薦めは3000番)のドラグ付スピニングリールに、3号-4号のナイロン磯用ラインを巻きます。

- 仕掛け

市販の専用仕掛け(針、ハリス、がセットになったもの)を使うと便利です。

一般的なハリスでは、太刀魚の鋭い歯牙で噛み切られてしまいます。

専用仕掛けでは細いワイヤーを使っています。

- オモリ

ウキの浮力に合わせ、写真の様な中通しオモリやタルオモリを使います。

中通しオモリは、右写真の様にゴム管付きのものがハリスへのダメージも無くお薦めです。

- ウキ

アタリが分かりやすい棒ウキがお薦めです。

棒ウキの場合、ある程度遠く飛ばすには1号以上は必要です。

ここでは4-6号の大き目な電気ウキをお薦めします。電気ウキでなくてもケミカルライトを装着するタイプのウキもあり、そちらでもOKです。

- スナップ付サルカン

道糸と専用仕掛けを接続する為に使います。

またスナップ部分が丸形のタイプはウキの接続にも使います。

- ウキ止め

ウキ下の長さ調節に使います。

糸タイプとゴムタイプがあります。

低摩擦の糸タイプがお薦めです。あまり糸が太いと竿のラインガイドに干渉し、仕掛けが遠くに飛ばなくなりますので注意してください。

- ゴム管

ウキ下に入れ、クッションの役割をします。

棒ウキを使う場合は、その下のサルカンに絡まない様、写真の固定タイプを装着します。『からまん棒』『止マルン棒』などの商品があります。

- シモリ玉

ウキ止め糸とウキ(スナップ付サルカン)の間に入れます。

これがあることにより、小さなウキ止め糸でもウキを確実に留めることができます。

- ケミカルライト

50mmまたは75mmのものを使います。

赤、青、緑、黄色など各色ありますが、どの色でも構わないでしょう。

緑色を使っている人が多いようです。

ここでは、集魚用として使います。

- ハリス

市販の仕掛けを使わない場合は、自分で作る必要があります。

その場合は、タチウオに噛み切られないような強い糸を用意しましょう。下写真のような専用ハリスであれば安心です。

仕掛けを作ろう

※竿に道糸を通したところからスタートします。

- ウキ止め糸の装着

道糸の直ぐ横にウキ止め糸で輪を作ります。

ウキ止め糸の端を道糸の外側から回し込みウキ留め糸の輪の中に差込ます。

これを3回繰り返します。

(写真1)

次にウキ止め糸の両端を持ち、ゆっくり締めていきます。

*この時あまり強く締めすぎない様にします。

(写真2)

次に余分な糸を切り落とします。

後にウキ止め糸の位置を決めた際に強く締めますので、指でつかめるだけの長さが必要です。

(写真3)

- シモリ玉の装着

道糸の先端からシモリ玉を挿入します。

- ウキの装着

同様に、ウキに接続したスナップ付サルカンを通します。

*ウキをスナップ付サルカンに接続するのは後でも構いません。電気ウキの場合は、電池をセットして点灯させます。

- ゴム管の装着

ゴム管の上下を順に差込み、中軸をセットします。

- ケミカルライトの装着

ケミカルライトを折って発光させます。

次に、道糸をはさみながらケミカルライトを付属のソケットに装着します。

- オモリの装着

ウキの浮力に合わせたオモリを装着します。

ウキのが4号の浮力ならオモリも4号を使います。

*ウキの浮力調整はメーカーやウキの種類によってマチマチで、あくまでも目安です。次に、道糸の先端にスナップ付サルカンを接続します。

- 仕掛けの接続

市販の太刀魚専用仕掛けを上記6で接続したスナップ付サルカンに接続します。

ウキ下の長さは、海の底から1m位上でスタートし、アタリを見つつ少しずつ短くしていき、棚を合わせます。

- リールのドラグ調整

道糸を強く引っ張った時にリールが全く動かない様では、大物が掛かったときに糸の接続部分が耐えられず、仕掛けが切れてしまいます。

または最悪竿が折れます。ドラグを回して糸を強く引っ張った時に糸が出て行くように調整します。

調整度合いは、経験で感触を掴んでください。

以上で仕掛け作成完了です。

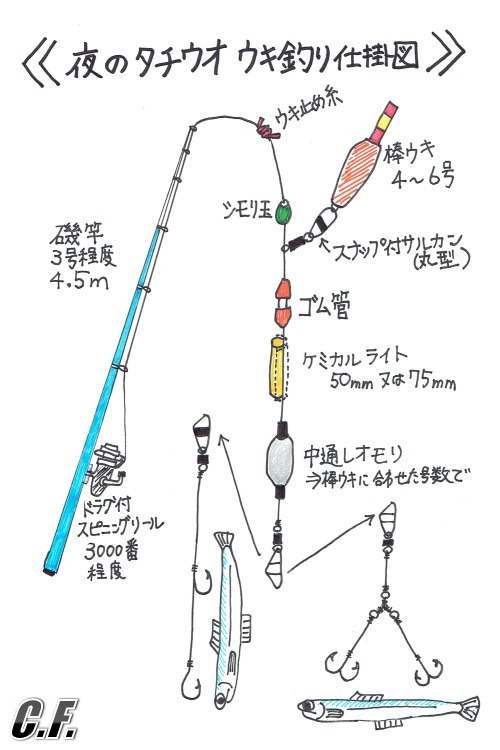

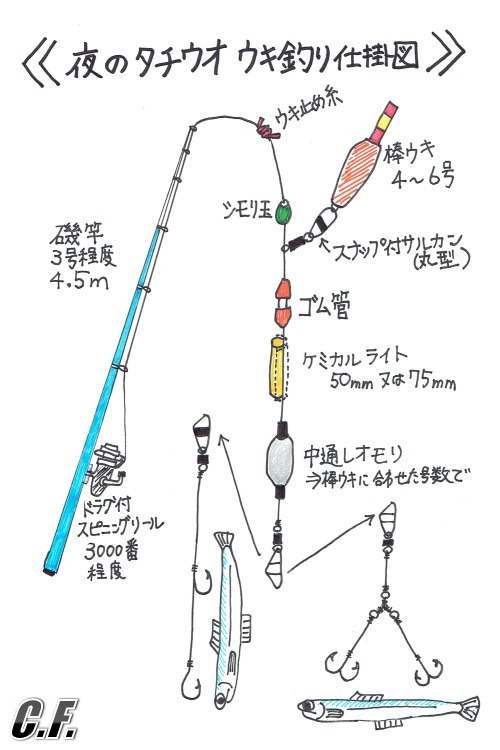

下の全体図で確認ください。

仕掛け図

前章「仕掛を作ろう」の通り作れば、下図のようになります。

太刀魚を釣ろう!

もし集魚灯または投光器をお持ちなら、暗くなったところで点灯し海中または海面を明るく照らします。

間違いなく、釣果は上がります。

<関連記事>

ここからが、実際の釣り方です。

まず最初に、針にエサを付けます。

エサは、キビナゴか小さめのイワシがいいでしょう。

サバやサンマの切り身でもOKです。

エサと一緒に針も飲み込んでくれるサイズがいいのです。

注:ハリを刺す部位は、硬めの背中や目玉などにします。

お腹はやわらかく外れやすいのでお薦めできません。

集魚灯や投光器があるなら、光の届いている近辺に仕掛けを落とします。

それらが無い場合は遠目に仕掛けを飛ばします。

あくまでも夜釣りですから視界は限られます。

仕掛けの上の光はアタリ確認用の電気ウキで、下の光は集魚用のケミカルライトです。

次に電気ウキのアタリを見極めます。

Ⅰ.一気にウキが沈みこんで戻ってこない

太刀魚がエサを咥えて、走っている状態です。

軽くアワセた後ウキが戻って来なければ、次に大アワセします。

Ⅱ.ウキが何度も細かく浮き沈みする

比較的小さめの太刀魚がエサを細かくむしり取っている状態です。

完全に沈み込んでから軽くアワセて、乗っていれば大アワセします。

太刀魚が集まり出したら何度でも食らいつきますので、アワセでバラしても気にすることありません。

何度もトライしましょう。

アワセて魚が掛かれば、竿は立てた状態(竿と糸の角度が90度)をキープし、慌てずに糸を巻きます。

この時糸を緩めてはけません。

ここで紹介している3号の磯竿なら、玉網なくとも大抵の大きさの太刀魚は上がります。

※アタリが無い/乏しい場合は、ウキ下の長さを調整し棚を変え様子を見ます。

面倒ですが、細目な棚調整が釣果アップに繋がります。

<関連記事>

魚体の取り扱いには注意!

太刀魚は鋭利な歯を複数持っています。

釣り針のような「カエシ」が付いた歯もあり、咬まれたら怪我しますので、魚の扱いには十分気をつけてください。

※口を閉じていても下あご先端の歯は露出していますので、引っかけないよう同様注意してください。

太刀魚の大きさを表す言葉

釣れた太刀魚の大きさを表す言葉がありますので、是非とも覚えておきましょう。

- 長さ

普通にセンチメートルで表わしますが、特にメーター級、または指5本以上(※後述します)の大型個体は俗に『ドラゴン』と言われます。

太刀魚釣り師が、「ドラゴン釣れた!(^_^)/」と言ったら、そのような大物が釣れたということになります。

但し、ドラゴンの定義が明確に決まっているわけではなく、地域によって異なる場合があります。 - 幅

「指2本」「指3本」「指3.5本」などと表します。

釣れた太刀魚の胴部分(一番幅広のところ)に自分の指をあてて、指2本分、3本分、4本分・・・という感じで大ざっぱに測り、大きさを表すときに使います。

(勿論、人によって指の太さが違うので、あくまでも大ざっぱな測定・表現方法です)

目安としては、指2本→小サイズ、指3本→中サイズ、指4本以上→大サイズ、と言えるでしょう。

<更新履歴>

2014/01/29 記事公開

中略

2021/05/20 「魚体の取り扱いには注意!」を追加。

.jpeg)